Ringkasan Eksekutif:

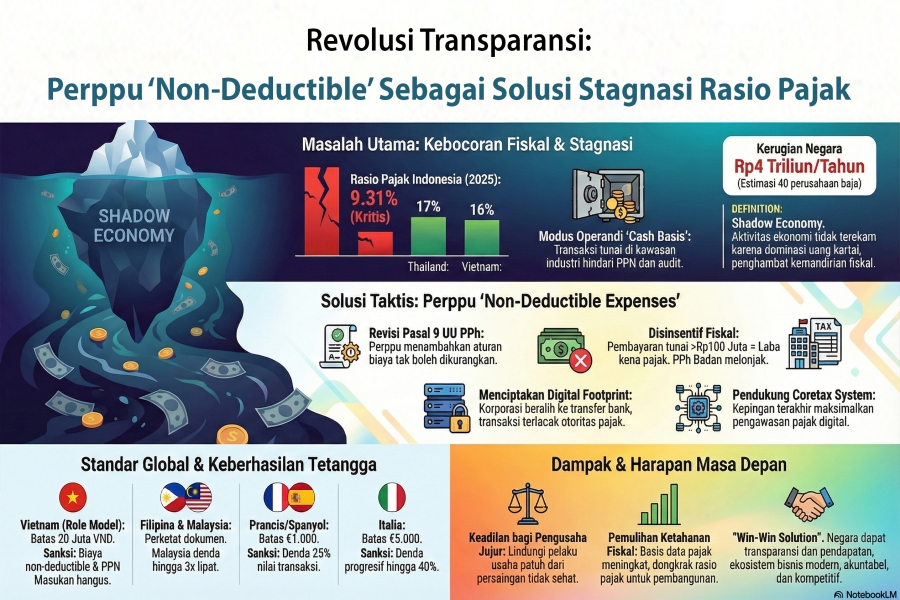

Di tengah temuan pengemplangan pajak triliunan rupiah bermodus tunai dan proyeksi tax ratio 2025 yang hanya mencapai 9,31%, Indonesia membutuhkan solusi hukum yang cerdas dan cepat. Penerbitan Perppu untuk merevisi Pasal 9 UU PPh, yang menetapkan pembayaran tunai di atas batas tertentu sebagai biaya yang tidak dapat dibebankan (non-deductible expenses), adalah strategi jitu mengatasi kebuntuan legislasi RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Didukung infrastruktur digital yang kian matang seperti QRIS dan keberhasilan model serupa di Vietnam, langkah ini diyakini akan memaksa transparansi ekonomi, mendukung Coretax System, dan memulihkan ketahanan fiskal negara.

Sebuah inspeksi mendadak di kawasan industri Tangerang baru-baru ini telah membuka mata publik terhadap urgensi reformasi sistem perpajakan nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkap praktik bisnis di sebuah pabrik baja besar yang melakukan transaksi jual beli material konstruksi sepenuhnya secara tunai atau cash basis. Modus ini bukan sekadar cara pembayaran konvensional, melainkan strategi licik untuk menghindari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menghilangkan jejak audit. Akibat praktik semacam ini yang terindikasi pada 40 perusahaan sejenis, negara menanggung kerugian pendapatan estimasi hingga Rp4 triliun setiap tahunnya—dana yang seharusnya dapat membangun ribuan sekolah atau puskesmas.

Momentum ini harus dilihat secara positif sebagai pintu masuk bagi pemerintah untuk menata ulang arsitektur pengawasan keuangan Indonesia. Otoritas pajak kini memiliki landasan empiris yang kuat untuk menawarkan solusi hukum yang progresif: pembatasan transaksi uang tunai (uang kartal). Narasi yang dibangun bukan lagi sekadar pemidanaan, melainkan upaya penyelamatan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui modernisasi sistem pembayaran yang transparan dan akuntabel.

Kondisi mikro di lapangan ini adalah cerminan dari tantangan makro ekonomi yang harus segera dijawab dengan terobosan legislasi yang berani.

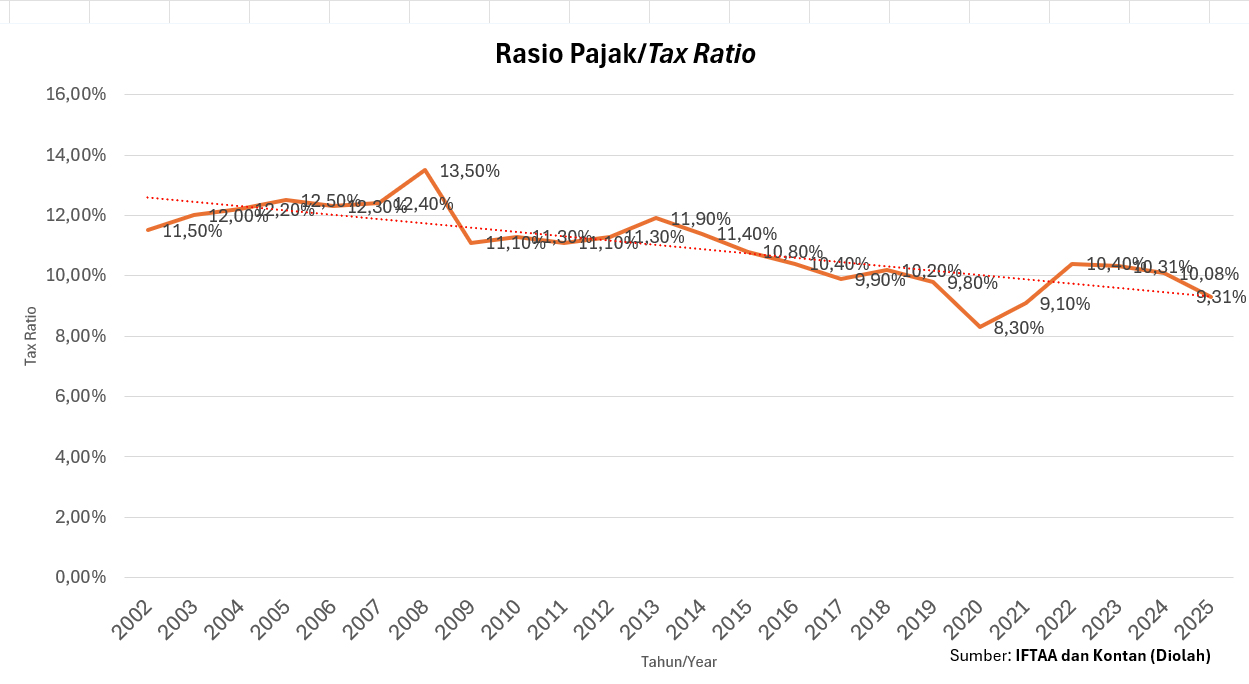

Data historis menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan berat dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio) selama 25 tahun terakhir. Setelah sempat menyentuh angka 13% pada 2008, rasio ini mengalami tren yang stagnan. Bahkan tax ratio Indonesia tahun 2025 jatuh di angka yang sangat kritis, yakni hanya 9,31%. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam, serta berada di bawah standar ideal untuk menjaga kemandirian fiskal negara.

Rendahnya rasio ini mengindikasikan besarnya aktivitas ekonomi yang tidak terekam (shadow economy) karena dominasi transaksi uang tunai (uang kartal) yang luput dari jaring pengaman pajak. Dalam situasi ini, menunggu pengesahan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK) melalui proses legislasi normal yang kerap terhambat isu politik di parlemen, bukanlah opsi yang menguntungkan. Negara membutuhkan akselerasi.

Upaya membatasi transaksi uang tunai (uang kartal) di Indonesia sebenarnya memiliki sejarah panjang yang penuh dinamika, namun sayangnya kerap berakhir di jalan buntu legislasi. Sejak tahun 2014, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM telah menyusun Naskah Akademik RUU Pembatasan Transaksi Tunai. Pada masa itu, urgensi RUU ini didorong oleh kebutuhan efisiensi ekonomi dan pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta korupsi, dengan usulan awal batasan transaksi uang tunai (uang kartal) maksimal Rp100 juta. Meskipun sempat masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah 2015-2019, pembahasan RUU ini mengalami stagnasi yang signifikan.

Hambatan utama sering kali datang dari resistensi politik. Beberapa pihak di parlemen mengkhawatirkan aturan ini akan menyulitkan aktivitas ekonomi di daerah yang belum terjangkau akses perbankan, serta potensi dampaknya terhadap fleksibilitas dana kampanye politik yang masih sangat bergantung pada uang tunai (uang kartal). Sepanjang periode 2019 hingga 2024, meskipun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus mendorong RUU ini sebagai instrumen vital anti-pencucian uang—terutama setelah terungkapnya berbagai kasus suap bernilai miliaran rupiah yang menggunakan uang tunai (uang kartal)—RUU tersebut gagal disahkan.

Namun, narasi positif kini mulai terbangun kembali seiring dengan membaiknya infrastruktur pembayaran digital di seluruh pelosok negeri. Bank Indonesia telah sukses mengimplementasikan QRIS dan sistem pembayaran cepat yang menjangkau hingga ke pedagang mikro, mematahkan argumen bahwa non-tunai itu sulit. Pemerintah terus meyakinkan parlemen bahwa RUU ini menyediakan pengecualian logis bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta kondisi darurat, sehingga kepentingan masyarakat kecil tetap terlindungi.

Kini, dengan dorongan kuat dari DJP pasca-temuan pengemplangan pajak industri, RUU ini kembali mendapatkan momentum emas untuk disahkan pada periode legislasi mendatang dengan berkaca pada keberhasilan negara-negara tetangga.

Mengingat sejarah panjang kebuntuan di parlemen, pemerintah memiliki peluang emas untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai langkah taktis yang cerdas. Perppu ini tidak perlu masuk ke ranah pidana yang sering menjadi perdebatan alot, melainkan langsung menyasar logika keuntungan bisnis melalui instrumen fiskal.

Terobosan ini dapat dilakukan dengan menambahkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Intinya sederhana namun berdampak masif: segala biaya atau pengeluaran bisnis di atas jumlah tertentu (misalnya Rp100 juta) yang dibayarkan secara uang tunai (uang kartal), ditetapkan sebagai non-deductible expenses. Artinya, biaya tersebut tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Ini adalah strategi "disinsentif fiskal" yang brilian. Pengusaha tidak dilarang memegang uang tunai (uang kartal), namun jika mereka nekat bertransaksi uang tunai (uang kartal) dalam jumlah besar, konsekuensinya adalah beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan akan melonjak drastis karena biaya operasional mereka tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak. Secara alamiah, korporasi akan sukarela beralih ke transfer bank demi efisiensi pajak, yang pada akhirnya menciptakan jejak digital (digital footprint) transparan bagi sistem pengawasan negara.

Optimisme terhadap kebijakan ini didasari oleh keberhasilan negara-negara tetangga di ASEAN yang telah lebih dulu menerapkan kontrol ketat terhadap uang tunai (uang kartal) demi stabilitas ekonomi.

Vietnam adalah role model paling relevan bagi usulan Perppu ini. Pemerintah Vietnam menerapkan aturan bahwa pengeluaran bisnis di atas batas tertentu (seperti 20 juta VND untuk faktur, atau sekitar 5 juta VND dalam aturan terbaru) wajib dibayarkan melalui saluran non-tunai. Jika dilanggar, pengeluaran tersebut otomatis tidak diakui sebagai biaya pengurang pajak dan PPN Masukannya hangus (tidak dapat dikreditkan). Kebijakan ini terbukti sukses memaksa formalisasi ekonomi tanpa perlu pendekatan represif kepolisian, karena sistem pajak bekerja otomatis mendisiplinkan pelaku usaha.

2. Filipina: Pengamanan Pintu Keluar PerbankanFilipina mengambil langkah penguatan gerbang perbankan melalui sistem pelaporan yang ketat. Bank sentral dan otoritas keuangan memperketat pengawasan terhadap penarikan uang tunai (uang kartal) dalam jumlah besar untuk menutup celah bocornya uang dari sistem formal ke ekonomi bawah tanah yang sering digunakan untuk aktivitas ilegal.

3. Malaysia: Ketegasan Sanksi Demi TransparansiMalaysia menerapkan ambang batas pelaporan yang sangat ketat (RM 25.000) and tengah memfinalisasi aturan batas transaksi tunai (uang kartal) (Cash Transaction Limit) dengan ancaman denda yang signifikan. Langkah progresif Malaysia ini menegaskan bahwa transparansi keuangan adalah syarat mutlak untuk naik kelas menjadi negara maju.

Di luar ASEAN, negara-negara Eropa telah membuktikan bahwa pembatasan uang tunai (uang kartal) adalah norma global untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan adil.

Tahun 2025 adalah momen krusial dengan implementasi Coretax System. Kecanggihan sistem ini akan menjadi sia-sia jika "jalur tikus" transaksi uang tunai (uang kartal) tidak ditutup. Penerbitan Perppu non-deductible expenses adalah kepingan puzzle terakhir yang akan menyempurnakan reformasi perpajakan Indonesia.

Langkah ini menawarkan win-win solution: negara mendapatkan peningkatan basis pajak yang signifikan untuk mendongkrak tax ratio dari 9,31%, sementara pengusaha yang jujur terlindungi dari persaingan usaha tidak sehat melawan para pengemplang pajak. Dengan dukungan politik yang kuat dan narasi positif tentang keadilan ekonomi, Perppu ini akan menjadi warisan berharga yang meletakkan fondasi Indonesia sebagai negara dengan sistem keuangan yang modern, transparan, dan berdaya tahan tinggi.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Tunai dapat dibaca disini

Daftar Referensi: